令和5年度の史跡見学会は 歴史と文化の町小千谷市見学会「北越戦争と木喰仏(県指定文化財)を尋ねて」と題して実施しました。

●日 時 令和5年5月20日(土)

●行 程

新発田市 ー 小千谷市: 慈眼寺(官軍河井継之助会談) ー 越後口初戦場(雪峠) ー 西軍墓地(船岡山)官軍時山直八碑 ー 観光センターサンプラサ ー 昼食 ー 小千谷陣屋跡、小千谷河港 ー 朝日山、榎峠 ー 浦柄神社(会津、官軍墓地) ー 木喰観音堂(35 体の力作) ー 闘牛場、顕彰碑(国指定重文) ー 新発田市

●参加者 25名

北越戊辰戦争と木喰仏(県指定文化財)を尋ねて 藤間 殖

5月20日(土) カルチャーセンター駐車場に郷土研究会の面々が集まり、午前8時過ぎに小千谷市に向けて出発する。御一行様25名、車内は少し狭い感じがする。

途中トイレタイムが「栄PA」であり一息をついた。更に小千谷インター手前の「山谷PA」にも停車し、無事、小千谷インターに到着する。小千谷市内を案内してくれる小千谷市教育委員会の白井さんと落ち合い、早速 北越戊辰戦争の端緒となった政府軍代表の岩村軍監と長岡藩家老河井継之助が会談した慈眼寺に向かいました。

慈眼寺では白井さんの名調子で、会談が短時間で決製して戦争へと向かった事が説明されました。また、寺の境内には、これと関係するものが散見されました。

バスで初戦場となる雪峠に向かう途中に石彫の木喰仏を道路傍に見ることが出来ました。雪峠では皆さんバスを下車し、雪峠の碑をカメラに納め、河岸段丘の様子などを眺めていました。

次に、船岡山に向かいました。船岡山には整然とした墓石が並び、この中には官軍・時山直八碑が建立されていました。船岡山からは小千谷市内が一望されて、とても風光明媚な場所でもありました。

次に、バスで観光センター「サンプラザ」でお土産を物色し、買い物を楽しみました。

いよいよ昼食の時間が来ました。「わたや」平沢店で天ぷら蕎麦が提供されました。食事の前に気付けのビールが振る舞われ、ややお疲れ気味の皆さんにはこのアルコールのお陰で元気を取り戻したようです。

次に、今は老健施設となっている小千谷陣屋跡、更に歩いて河港を見学しました。信濃川の雄大な流れ、小千谷商人のしたたかさ、ここで起きた事件について振り返ってみることになりました。

続いて、激戦地朝日山と榎峠の見える「越の大橋」西詰め小公園に司馬遼太郎「峠」の碑を見学し、朝日山、榎峠を車中より見ながら浦柄神社へ移動して会津や官車の兵士の墓地を見学しました。この墓地にひときわ小さな墓石があり、年少の会津兵が眠っていると言われ哀れを誘いました。

また、バスの移動で闘牛場近くの木喰観音堂へと向かいました。闘牛場駐車場から木喰観音堂までは、徒歩で約15分の時間を要し、ここでも地域の振興協議会の担当者の説明を聞き、木喰仏を写真に納めました。この帰路、闘牛の飼育されている牛舎に立ち寄り約1tを超す闘牛と対面しました。体重に似合わず意外と小さく見える「ふぐり?」最後は闘牛に似た巨岩の前で集合写真を撮影しました。

これで小千谷市内の北越戊辰戦争と木喰仏を尋ねての研修を終了しました。皆さんお疲れ様でした。里村さんと小千谷駅で別れ、本日案内してくれた白井さんは、子どもさんの運動会だと言っていました。

これだけの盛り沢山の企画をしてくれた故広井忠男氏に感謝して充実した研修を終えることが出来ました。 合掌

参加者の短歌、感想、写真

短歌 佐藤榮征

・越(こし)の橋南をのぞむ朝日山 榎(えのき)峠(とうげ)に戊辰(ぼしん)思ふゆ

・磐梯(ばんだい)の男(お)の子ら越(こし)に遠征し 勇戦むなし浦(うら)柄(がら)の墓地

・江戸期より会津と新発田有無(うむ)通ず 未(いま)だに謗(そし)る裏切りと

・木喰像(もくじきぞう)お堂から出し水遊び 浮き輪に転用今時効なり

・小栗山(おぐりやま)褒美(ほうび)の餌(えさ)を牛(ぎゅう)太郎(たろう) 綱引きに勝ち木喰(もくじき)の手で

史跡見学会「歴史と文化の町 小千谷市見学会」に参加して 長浜光雄

私は、作家司馬遼太郎作品の熱烈な一読者で、著書・週刊朝日ムック等を殆ど購入し、次々と読み漁っていました。もちろん小説「峠」も熟読、それに飽き足らず、慈眼寺・榎峠古戦場・浦柄神社境内墓碑・朝日山古戦場・八丁沖古戦場・「峠」文学碑・只見町と長岡市の河井継之助記念館等の史跡を訪れ、当時に思いを馳せていました。

思い起こせば令和元年5月18~19日に、当会開催の史跡見学会「福島市・二本松市の史跡探訪、新発田藩ゆかりの史蹟巡り」に新会員、故 広井忠男氏が小千谷市から参加されました。飯坂温泉での宿泊では私と同じ部屋になり、大相撲の話題で盛上がりました。

平成31年3月発行の新発田郷土誌第47号に、故 広井忠男氏投稿の「戊辰戦争、一五〇周年考」を拝読。また、令和2年4月発行の「広井忠男著 新発田藩は裏切りではない・長岡藩は戦争すべきでなかった」も、新聞に掲載された後すぐ本人に連絡、販売書店を尋ね購入し拝読しました。私は、今も作家司馬遼太郎作品の一読者ですが、故 広井忠男氏の投稿・著書を拝読し、長岡藩家老河井継之助の武装中立は、当時の状況から判断しても無理があり、抗戦すべきではなかったとの思いに至っております。

私は、小説「峠」に関連する史跡等の予備知識は、ある程度持っておりました。しかし今回の史跡見学会で解説をされた、小千谷市にぎわい交流課 白井雅明氏の豊富な知識と丁寧で名調子の語り口、そして湧き出る「小千谷愛」には脱帽です。小千谷の商人は、伝統織物「小千谷縮」の商売で、江戸や京都に情報網を持っており、そのおかげで戊辰戦争での対応を誤らず、商人・町民で町を守ったことも理解できました。また戊辰戦争関連の史跡には、説明看板・石碑等の脇に、金属製(角柱タイプ)の碑に史跡名が明記され、文化財を理解して貰う並々ならぬ工夫に感心させられました。

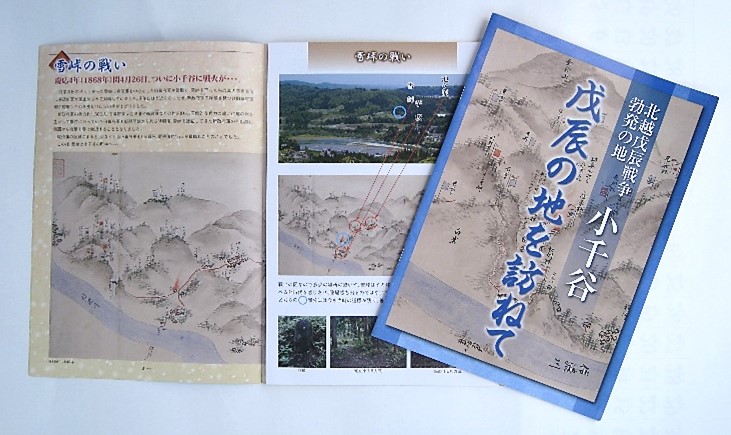

小千谷観光協会・小千谷市観光交流課発行の冊子「戊辰の地を訪ねて」は、小千谷での戊辰戦争の絵図と現在地の比較表示、丁寧な関連情報解説・立体的な散策マップも見やすくこれにも並々ならぬ工夫が感じられます。しかし1頁目の「旧幕府から寝返った藩」の中に新発田藩の記載が見られ、直ぐに白井氏に苦言を呈し対処をお願いしたところです。何とかしてくれるでしょう。

木喰上人作の三十三観音像他二像を間近で鑑賞でき、また地元の方の丁寧な解説もあり心和む一時でした。また木喰上人は、乙宝寺・菅谷寺・法音寺にも納経に来た事実も知り得、親近感を覚えました。来年の6月オープン予定の図書館等複合施設を、旧小千谷総合病院跡地に建設中で、小千谷市に住み続けたく、さらに魅力あるまちづくりを目指しており、博物館も併設されるともお聴きしました。

今回の史跡見学会を企画された、故 広井忠男氏の小千谷を愛する熱意がひしひしと伝わり、小千谷の歴史を改めて深く知ることができた実り多い見学会でした。史跡見学会に関わったタッフの皆さんに感謝、感謝です。有難うございました。

慈眼寺を訪れる 星野守雄

世の中に取り残されないように日本を築く新政府軍と、幕府の長岡藩牧野家老上席の河井継之助は武装中立を目指して、高額なガトリング砲軍事力を背景に長岡藩を守る戦争と、長岡藩はその後の政治として、民衆を困らせない方策はあったのか。などと思いながら、慈眼寺本堂内に会見の間で、若い岩村精一郎軍艦と軍務総督河井継之助が会見し、30分で亀裂に終わる。

ガイドしていただいた方で、小千谷市役所の白井雅明さんが、当時の新政府軍と河井継之助が、会見の間で和平交渉が決壊した様子を、とても軽快なお話で、歯切れがいい内容が明瞭で、身振り手振りで事柄を再現して頂き気持ちよく聞く事ができました。

私は、司馬遼太郎「峠」の映画「峠 最後のサムライ」を観賞したときを思い出して、重ねて感じながらお話を聞きました。庶民が河井継之助を戦争責任者として恨む人があったと言います。しかし戦争を避けるための努力もしてきたのです、藩の財政再建や人材育成にも努力してきたと、随分前の新潟日報に連載小説で、河井継之助が掲載されていました。

史跡見学会で、この戊辰戦争の事の起こり、本物の場面で、細部まで見る事ができ、当時の様子に思いを馳せました。