あ ゆ み

昭和36(1961)年10月1日に「新発田市史編纂事業」に伴う「市史編纂委員会」が発足し、翌 37 年から「新発田郷土誌」を発行いたしました。同誌には委員の研究発表の他に「市史編纂委員会日誌」や「市史刊行だより」が掲載され、これにより市史・郷土史への興味・関心が高まり昭和47(1972)年「新発田郷土研究会」が発足しました。

発足当初の活動について、当時の野口隆司会長は「新発田郷土研究会は、昭和47年に同好者が寄って作ったものであるが、中核となって運営に当たる者が殆ど市史編纂に関与しているため、当初しばらく活動したもののその方が忙しくなって休止することになり、その存在すら忘却される状態にまでたちいたった。これは何としても申し訳のないことであった。だが、この人達が戻ってくると、旧臘新たに会員を募り、1月 24 日に総会を開催して本会は再び発動したのである。」と述べています。(新発田郷土誌第 11号:昭和 57 年発行)

新発田市史は、上巻が昭和 55(1980)年11月30日、下巻は昭和56年7月25日に発刊しました。市史の発刊が転機となり市史刊行の半年後に総会を開催するとともに、市史編纂委員会が発行していた「新発田郷土誌」を受け継ぎ、新発田郷土研究会の機関誌として発行することにしました。

昭和47(1972)年の会員数は72名であり、全員が新発田市在住でした。令和4(2022)年2月24日現在の会員は 142 名です。 県外の会員は17名(12%)になります。神奈川県の4名、東京都・千葉県が各3名、埼玉県・兵庫県が各2名、愛知県・京都府・宮城県が各1名です。

昭和 47 年からを第1期、活動を再開した昭和 57 年からを第2期とすれば、創立 50 周年を迎える令和4年度からは、いわば第3期に入ることになります。それは、半世紀の歴史を大切にするとともに新しい伝統・歴史を加えることが求められていることを意味します。郷土・新発田を舞台にした歴史探訪や、ふるさと発掘が期待されるところです。

活動内容

当会の会員は、「この会は新発田市及び周辺の考古、歴史、民俗、文化財等の調査研究や、これらに興味・関心を有する者をもって構成」されております。特筆すべきは調査研究に加え、「興味・関心を有する人」も一緒になり、郷土・新発田を核に幅広く活動することを目指しています。このことが活性化に大きく寄与しています。

毎年度4月に総会を開催し当年度の事業計画、予算等の審議を行い、承認を得て活動を行っています。活動内容は次の通りです。

1.調査研究、研修

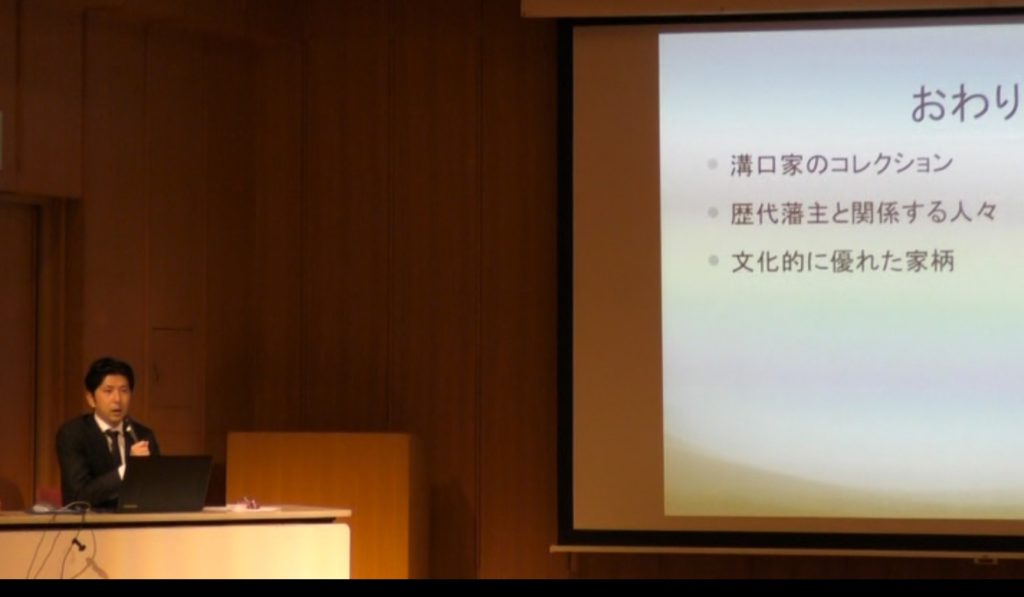

(1)記 念 講 演 会

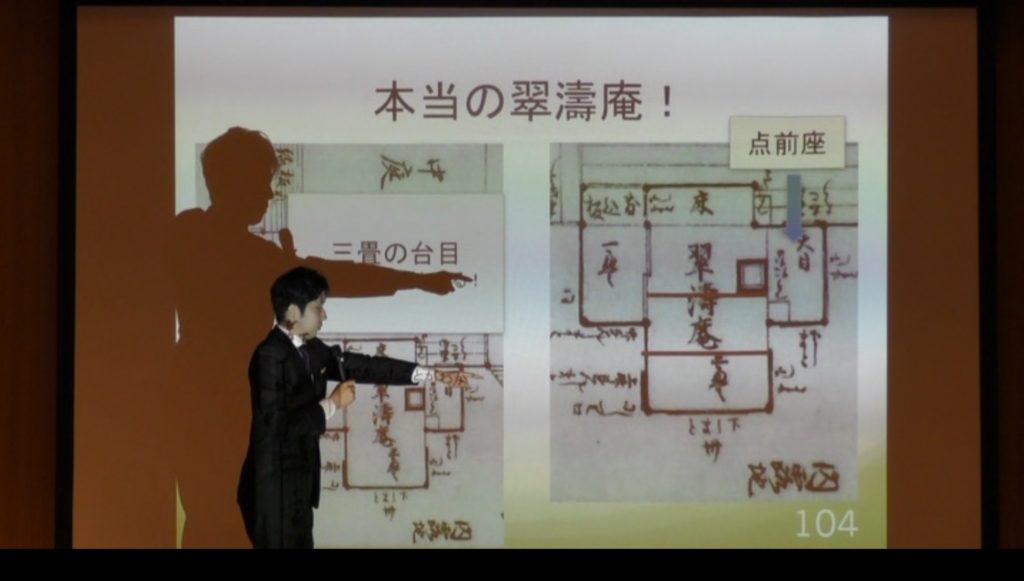

毎年度、総会後に開催している講演会です。市民にも案内をし、大変好評を得ています。講師には、会員も含めて市内外の方にお願いしています。最近では、京都から宮武慶之先生をお招きし、「溝口家と茶の湯・数奇の心」の演題で講演をしました。(平成31年4月14日)

また、講演会の後は懇親会で会員同士の交流を深めています。

(2)史 跡 見 学 会

「百聞は一見にしかず」であり、会員が楽しみにしている活動です。バスを使った日帰りで、県内各地を訪問します。時には1泊2日の日程で県外も訪問します。

令和元年5月には福島市・二本松市方面を訪問しました。領地替えが行われた福島に残る数々の石碑に、新発田藩の治政の凄さを痛感したり、宿泊したホテルで懇親・交流したりという充実したものでした。なお、令和4年度は、長野県須坂市方面への史跡見学会を計画しています。

(3)会津と越後を語る会

県境を接する会津と越後は、地理的にも歴史的にも深い関わりがあります。ことに、現在の東蒲原郡 (阿賀町)はかって小川荘と呼ばれ、江戸時代は会津藩の所領でした。それが明治19年5月、勅命により新潟県に編入された歴史があります。新発田市赤谷地区も同様です。

この歴史を踏まえ、新潟県と福島県の歴史研究団体が協力して、双方の繋がりについての研究を深めたり、広い地域間交流を図ったりすることを目指して、昭和 61(1986)年8月に「会津と越後を語る会」第1回大会が開催されました。以後、会津と越後で隔年ごとに主管して大会は開かれましたが、平成30年の第 32回「会津と越後を語る会 新潟大会」をもって歴史の幕を閉じることになりました。

当会は大会を3回(第5回、第14回、第28回)主管いたしました。直近の第 28 回大会では実行委員会を組織し、綿密な準備を行って臨みました。市や市内企業の支援・援助、会員の積極的な協力で大盛会であったと自負しております。

-1024x683.jpg)

-1024x683.jpg)

-1024x683.jpg)

2.調査研究成果の発表会

(1)新発田郷土史講座

会員の研究成果の発表会。発表内容は多岐にわたっています。3~4回シリーズで実施。冬期の2月を中心に開催している関係で悪天候に(吹雪)なることもありましたが、大変多くの参加者があり、担当者を感激させてくれました。市教育委員会、新発田古文書解読研修会と共催。

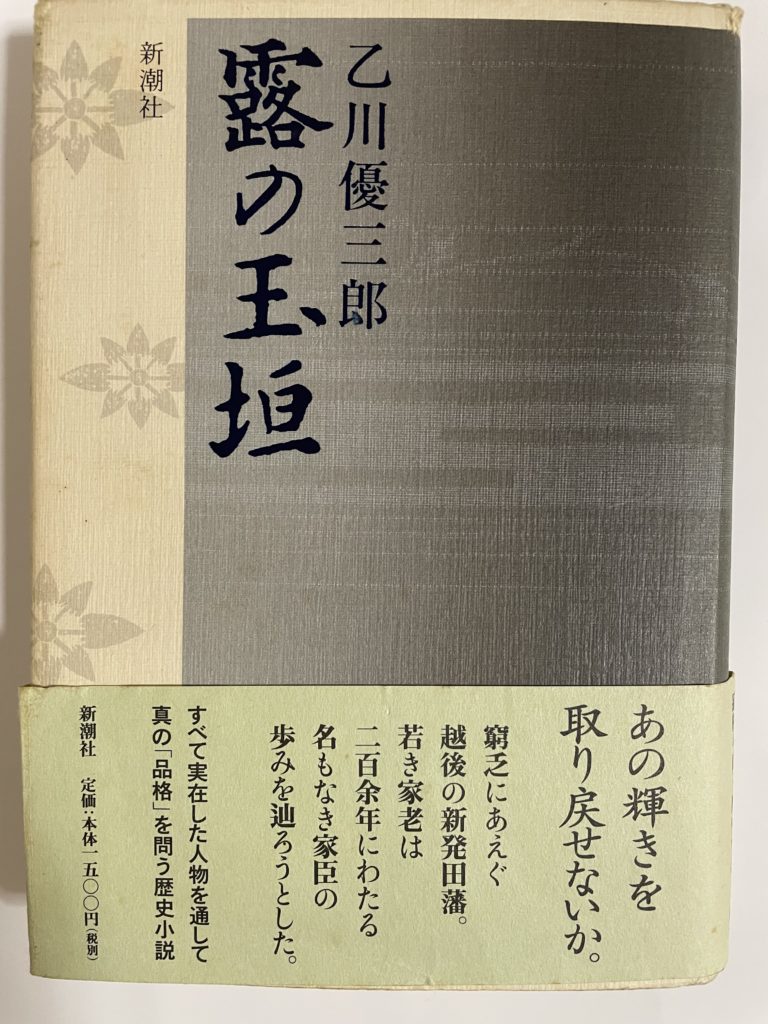

(2)単 年 度 の 事 業

時々の状況を踏まえ、会員を講師にして開催するものです。初心者向けの「歴史入門講座」から、「江戸時代の新発田藩を読む」や「『露の玉垣』を読む」など、専門的なものまで多様です。

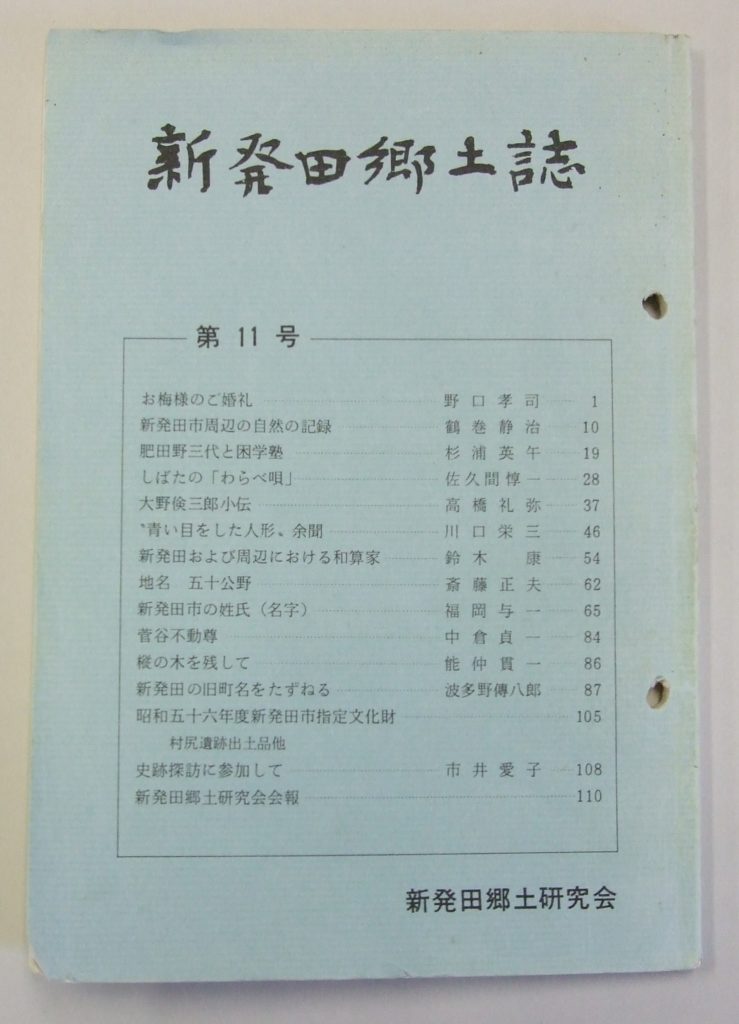

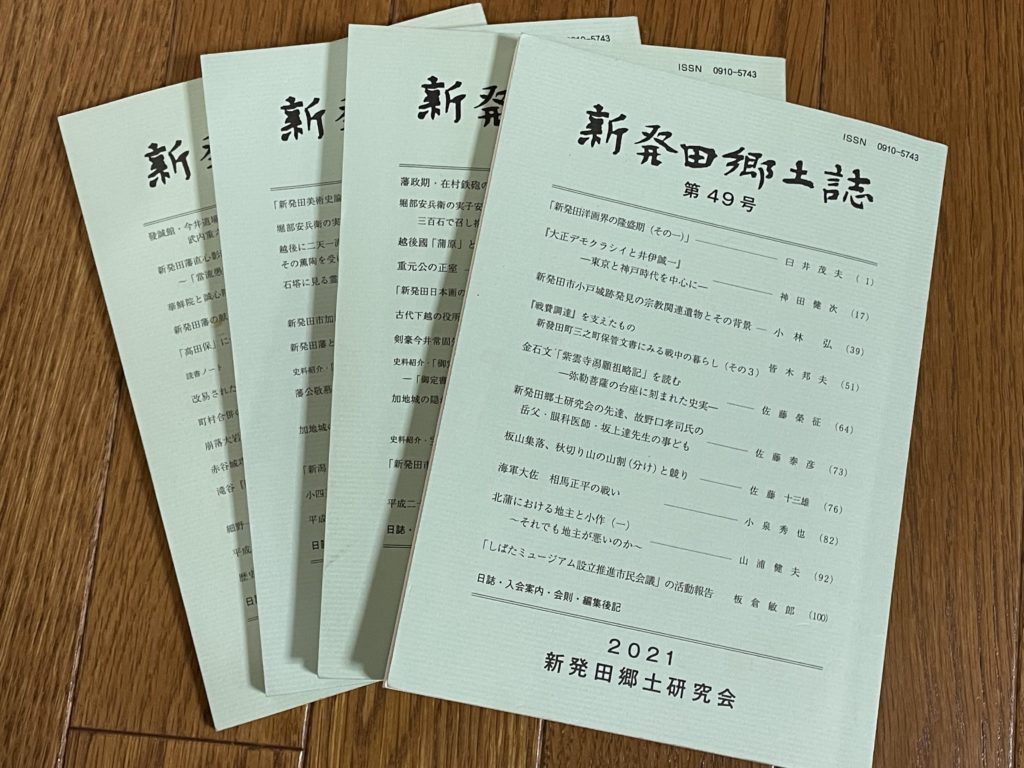

3.「新発田郷土誌」の発行

「新発田郷土誌」は、会員の研究発表や会の活動の記録として重要な役割を担っています。新発田市史編纂委員会の機関誌発行(第 10 号まで)を受け継ぎ、第 11 号から発行を重ねて令和4年で第50 号を数えています。各号の目次内容については「新発田郷土誌総目次」をご覧下さい。

毎年度末(3月)に発行する「新発田郷土誌」は、定期総会時会員に渡されます。

市内の書店に販売を委託。さらに、国立国会図書館、県立図書館、県立文書館、県立歴史博物館、新潟史学会、長岡市立中央図書館、新潟郷土史研究会、新潟市北区郷土博物館、長岡郷土史研究会、上越郷土研究会、奥山荘郷土研究会等に寄贈し、広く研究に寄与することを願っています。

4.その他

(1)市教育委員会、公民館との連携事業

市教育委員会や市生涯学習センター、中央公民館・地区公民館事業について、講座や講演、市内探訪案内等について、連携して事業を行っています。

中央公民館及び加治・赤谷・川東地区公民館主催歴史講座の講師、4地区公民館合同事業・市内探訪「ぶらっと 新発田史」のガイドを行ったりしています。

(2) 文化団体との連携

ふるさと新発田は、郷土研究を行う対象に溢れています。平成の大合併はさらに拍車を加えました。活動の幅や研究の深まり、他の文化団体・サークルとの連携・協力の度合いも大きくなってきました。「新発田郷土史講座」における「新発田古文書解読研修会との共催」は、その典型例です。

今後も、市内外の諸団体・サークルとの連携・協力を深め、当会活動の充実・発展を目指しています。

(3)「しばたミュージアム設立推進市民会議」への参画

当会発足以来の悲願に博物館建設があります。博物館に係る研修や陳情を行ったりしてきましたが、事態は進展しませんでした。そこで、平成29年に「新発田市立博物館設立プロジェクト」を立ち上げました。そして、市民全体の動きになることを目指して、平成 30 年に「しばたミュージアム設立推進市民会議」を、市内 16の文化団体と一緒に立ち上げ、新たな活動を始めたところです。ふるさと新発田は、文化遺産の宝庫です。しかしながら、それらの文化財は散逸・滅失の危機にあります。この危機を救い、後世に伝える役割を担うミュージアム建設は、喫緊の課題と捉えています。