小林弘

新潟城(舟丘城)/新潟市

戦国時代の越後国大乱のひとつに1578年に死去した国主・上杉謙信の跡目争いの「御館の乱」 があった。越後は景勝方と景虎方に別れ争乱になった。新発田重家は景勝方に組して川中島の戦いで戦果をあげ、最終的には景勝が勝利。戦乱で景虎方についた新発田氏と関係の深い加地秀綱、三条城の神余親綱を討つなど功績をあげたものの、戦後処理での論功行賞は軽んじられ不満を持った。その状況を知った蘆名氏、伊達氏は上杉景勝への新発田氏の反乱工作を企て、旧景虎方の武将らにも声をかけ新発田の乱が勃発した。

新発田軍は新潟津を奪い急遽砂州に新潟城を築城した。景勝方は木場城を築いて番城としたが天正11年2月8日、新潟城主新発田綱朝・綱之父子が木場城を攻撃。4月19日には岩室城主小国氏、木場城主蓼沼氏が新潟城を攻撃した。 景勝は小田切弾正忠にも新発田攻撃に参陣するよう要請した。 5月1日春日山城から出陣した景勝軍は信濃川河口の中島の城に新発田綱之を攻撃。 船5艘を並べ結合させて、櫓を組み、櫓に100丁程の狙撃手を並べたものを5個作り、 川上から大縄で繋いで上流から流しながら鉄砲で撃ち、再度上流に引いては下流に流して 鉄砲を城内に向け昼夜激しく射撃した。

しかし、これと言った成果も無く新潟城は落城しないので 城下に火を放ち軍勢を引き上げた。しかし、再度天正14年景勝は再攻撃でついに新潟・沼垂を攻略した。新潟城の位置は寄居付近や白山神社付近にあったというが遺構も見つかっていないので、詳細な位置は不明である

白山神社

旧新潟町の総鎮守。祭神は、菊理媛命、伊弉諾尊、伊弉冊尊。加賀の白山権現を勧請したと伝える。草創年不詳。元亀年中(1570~73)に宝亀院住僧憲海が十一面観音と宝鏡を安置したと伝え

る。

● 引用参考文献

・飯田素州(2005)「越後加地氏新発田氏の系譜」

・新潟日報社 1986「新潟県の地名」

・新潟県歴史地名大系15 平凡社

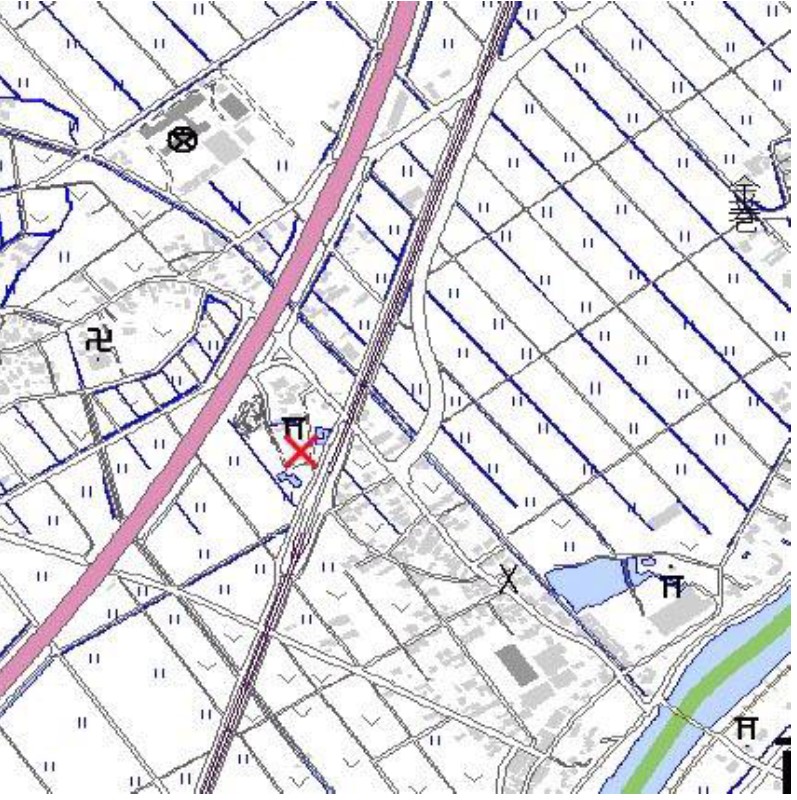

木場城/新潟市

旧黒崎町(現・新潟市西区)に弧状を呈する自然堤防上に木場集落がある。 集落には木場八幡神社がある。 周囲を公園として整備し『宮の森・木場城公園』として整備されている。 城をイメージした遊具やせせらぎもあり子ども達に人気がある。 当時の城の想像図も現地説明板にあるが遺構は失われていて、その規模や縄張りなど詳細は不明である。

三条城は代々守護代長尾氏の蒲原郡代として活躍した山吉氏が城主であったが、 天正5年城主山吉豊守が没すると、三条城は召し上げられ、弟の山吉景長が天正8年(1580年)に「木場」の地が宛がわれた。

上杉謙信死去後の世継問題が起き、その御館の乱後の戦後処理の論功行賞に不満のある新発田因幡守重家は、新潟津の沖の口運上を越中に出陣中の竹俣慶綱が留守中に、横領した。 これに対し上杉景勝は木場城を新潟津の番城として菱沼友重に木場城主を命じ、山吉景長には二の丸の守備を命じた。やがて、新発田重家と上杉景勝の争いは、織田信長が本能寺の変で他界すると、新発田勢不利になり新発田氏は滅亡する。

その後も木場城は、新潟津の番城として存続するが慶長3年上杉景勝が会津移封になると廃城になった。木場城の比定地は諸説あり、斉藤秀平氏は新潟市黒鳥説。金塚友之丞氏は木場に木場城があったと推定し、その根拠として・・・木場集落東端の山際宅を地元で本丸と呼んでいる。木場八幡神社との間に上屋敷、黒鳥間に下屋敷という地名があるという。木場八幡神社近くに御墓と呼ばれる場所がある点、山際宅は集落でも高所にあり、土塁、堀の推定は可能という。(昭和10年9月4日朝日新聞)。木場出土の雁股の鉄鏃が(緒館参考館蔵)文献で紹介されている。

木場城の比定地は青木宏氏によって精力的に探求され、木場村地割絵図、古老の証言、遺物の表面採集等を行い木場城の復元図を示した。採集遺物は、須惠質土器、青磁、天目茶碗などの陶磁器片、羽口があり写真で紹介されている。

●引用参考文献

・青木宏1964「越後木場城」黒崎村教育委員会