小林弘

赤谷城

赤谷地区の西北にある半独立峰(203m)にある。頂上には「く」の字状に屈曲する主郭を中心として、三方の尾根に大小の郭がある。南側尾根には空堀が認められる。南側山腹には井戸跡がある。天正15年、新発田合戦の際には滝谷新田の笠菅城を不備として急遽新規構築されたという。山麓には「寄ノ内」「往古ノ小屋」などの地名がある。合戦の様子は軍記物の『菅窺武鑑』に詳細記載してある。

上杉勢の先鋒藤田能登守は御路路山付近に進み、本丸を攻撃しようと企てた。赤谷城主小田切三河守は少しも騒がず、曲輪に人を配置し弓や鉄砲数百丁を持って勇敢に戦った。上杉勢は苦戦を強いられるが、藤田は上野平次平に自らの旗下はもちろん、鉄砲持ち、弓持ちを3分して交互に攻め立てた。この間に別隊は御路路山に駆け上がり山上に陣を張った。第2陣の安田上総介はこれに続いて、中丸を攻め、隅田右エ門は夏井川岸に陣を張り完全に関ヶ峰城を包囲した。城兵はよく防戦したが、その甲斐なく天正15年落城する。

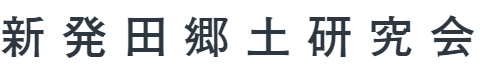

上杉勢の陣場跡・大将陣場

赤谷地区の県道を行き、突き当たりの阿賀市方面と加治川ダム方面の分岐に寺山があり、山頂一帯を大将陣場と呼んでいる。山頂には、神社、妙見石と湯殿山、石塔があり簡単な公園になっている。山頂部はやや起伏のある平坦部で遺物や遺構は確認できなかった。

新発田合戦の際天正15年上杉景勝が、新発田氏を攻撃した際新発田勢優勢にて攻略容易では無く、その後赤谷の小田切氏と呼応していた事がわかり、放生橋より進路を変更し赤谷に攻め込んだ。その途中、中々山口守備固く、中々山の勘解由長蔵が内通し山内河内沢より中々山の鳥越から榎の木平方面より赤谷城の背後にまわり、更に滝の沢より寺山に登り大将陣場に陣を張り小田切氏を攻めた。上杉勢が陣を張った場所で、それからここを大将陣場と呼ぶようになった。

現在の寺が東側にあるがその裏手に景勝清水の跡があり、将兵水が無く困難であったので、景勝がその場所を槍で突いたら清水が出て、それからここを景勝清水と呼ぶようになった。案内板は天正14年とあるが天正15年では?もう少し勉強してみます。

● 引用参考文献

・小柴清次(平成15年復刻)『赤谷郷土史私考』

■米倉城跡

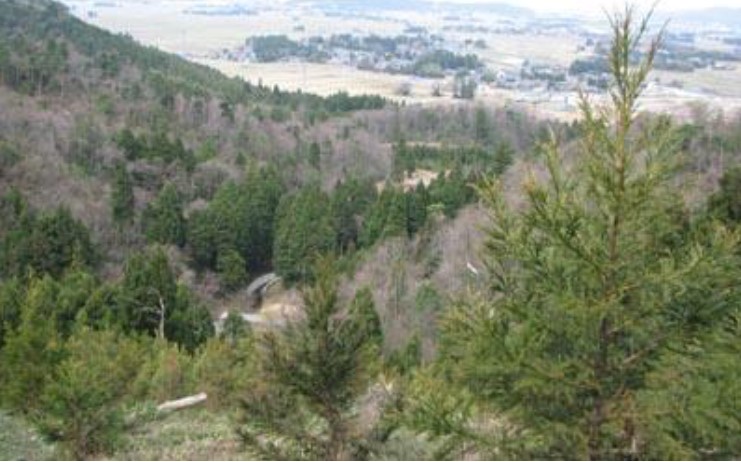

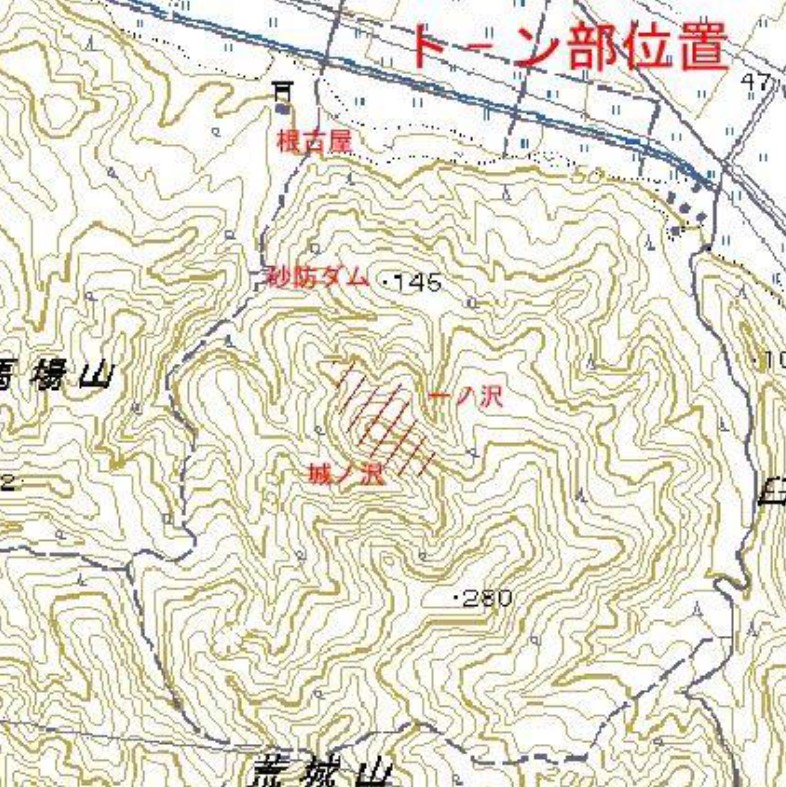

五頭連峰の北端付近、新発田の扇状地が一望に見渡せる標高357mの荒城山から、北北東に派生する標高200mの小ピ-ク(俗称・城山)に本城跡がある。 周辺には城ノ沢、一ノ沢の地名、根古屋、の地名がある。米倉の館屋敷の地名がある。 城主、城歴に関する古文書は無く、城主は米倉縫殿介で、米倉館主でもあると言われている。 天正年間の新発田氏、上杉氏の新発田合戦に巻き込まれ滅んだとされるが「菅規武鑑」には記載は認められない。

城跡へは、米倉集落から、有機肥料工場のある沢を南に行き砂防ダムのある車止めから徒歩でダムを超えて、最初の沢を越えて直ぐの尾根を登り城跡へと辿った。 城跡は残雪も無く藪も薄く快適な踏査だった。 城跡は大きく区分して山頂本丸とそれを取り巻く桟敷状の帯曲輪群、2重堀と堀で区画された曲輪群、恐らく城内への進入用の通路となろう。北西尾根に展開する、畝状縦堀と堀がある。小規模であるが、畝状縦堀、横堀など随所で戦国時代後半の諸特徴が散見する。

城内には、居住空間を持つような広さの曲輪は認められない。 北西斜面の畝状縦堀は浅く、堀も深くないので、そんなに防御性に富んでいるとも思えないが、 そのまま山頂本丸付近の尾根に取り付こうとすると、ここで防御線ができる。畝状縦堀から東に斜面に付けられた。細長い曲輪を行くと虎口を経て横堀がある。尾根を回りこむようにして横堀があり、尾根上には、大小曲輪が認められ、横堀に進入してくる敵に対し上方の曲輪からの攻撃が可能である。

また、下方から肉薄し迫り来る敵に対し、横堀内に人が隠れる事が可能な深さなので、鉄砲での射撃も可能であろうか。 横堀の土塁状の部分が一部切れている場所があり、城道の虎口と思え横堀が通路としても機能していた可能性がある。東南方向に伸びる尾根を切る2重掘の脇の曲輪には土塁が認められ堀構築の際の廃土を盛土したものだろう。さらに2重堀からのびる尾根にも堀が連続するが、2重堀よりも小規模なものである。その尾根をさらに行くと荒城山に続いているが、荒城山には城に関連するような遺構は確認できない。

畝形縦堀、連続掘切は永正~天文年間に防御の主体となり、横堀は鉄砲が伝来した天文年間に出現し、天正年間に発達したという。本城跡の普請は2時期認められ永正年間~天文年間と天正年間が認められ、緊張時期もいく度かあった事が窺えるという。これまで、先学諸氏により幾つかの文献に本城跡の縄張り図が紹介されてきているが、新たな発見が来るたびにあり、意外と複雑、堅固な城跡と実感した。帰りに沢の水に直接口をつけて飲んだ水の清涼感、春の山野草についカメラを向けストレス発散できた事は有意義でした。

●参考 明治25年「温故之栞」二十五編大崎の古城跡(米倉城)

北蒲原郡豊田庄大崎山の古城跡は津川口の押へ臼ヶ森山を擁し要害を構ふ、貞治年中より上杉憲顯の一将米倉家の居城とす、同家は代々武名を陥さず、一代丹後守信時の没後宰臣池端平左衛門填島七郎兵衛の軋磔より家督の争論起り、大崎、二本木、古寺、山内等の数家に分かれしと云ふ 。

●引用参考文献

・鳴海忠雄(2006)「新発田市米倉城の縄張りについて」「越佐補遺些」第11号 越佐補遺些の会