今年度の史跡見学会は、新発田郷土研究会創立50周年記念事業として「姉妹都市『須坂市』に大倉翁の足跡と紫雲寺潟干拓の偉業 竹前兄弟の故郷を訪ねて」と題し、長野県須坂市と小布施町を訪ねました。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で3年ぶりの見学会となりました。どの見学地においても、現地で本物に触れ、現地の方から直接お話しを伺うことの素晴らしさを強く感じた2日間でありました。

それぞれの見学先でお世話頂きました皆様方に感謝申し上げます。

皆木会長 史跡見学会の感想 3つの輝き~姉妹都市須坂を訪ねて~

■日 時 令和4年10月22日(土)~23日(日) 1泊2日

■参加者 20名

【第1日目】須坂市

新発田市カルチャーセンター(集合・出発)

①そば処小杉(昼食)

②米子地区・米子不動尊

③須坂市立博物館

④旧小田切家住宅

⑤須坂市笠鉾会館

⑥信州・須坂温泉「古城荘」(宿泊)

【第2日目】小布施町

①岩松院 葛飾北斎筆「八方睨み鳳凰図」

②小布施 まち中散策

③桜井甘精堂 北斎亭(昼食)

④りんご園(りんご狩り)

米子地区・米子不動尊

●硫黄鉱山と竹前氏

竹前家は代々米子村の庄屋を務め、米子硫黄鉱山を経営してきました。

紫雲寺潟干拓の功績者として知られる権兵衛も、家業である硫黄鉱山の管理経営を引き継ぎ、享保4年(1719)には、良質な「鷹ノ目硫黄」5千貫を幕府に献上し、千六百六十両余りを得たといわれています。以後、幕府との関係もあり、弟の小八郎を江戸に住まわせ「米子屋」と称して煙草問屋を経営させました。硫黄鉱山経営によって得た私財は、紫雲寺潟干拓の財源の一部になりました。

昭和35年(1960)に硫黄鉱山は閉山し、昭和48年(1973)には米子鉱山が全面閉鎖されました。

※上等な硫黄を「ウノメ」・「タカノメ」と呼ぶそうです。米子で見せていただいた硫黄の原石は黄色くとても綺麗なものでした。

●米子瀧山不動寺

奈良時代に僧行基によって開山されました。寺号の由来となった不動明王像は、嵯峨天皇が鎮護国家のために弘法大師(空海)に彫らせた、一刀三礼の作と伝えられています。不動明王像は、一本の欅の木から3体作られたうちの1体と伝えられ、残りの2体は成田不動尊と菅谷不動尊(新発田市)といわれており、日本三体不動尊と呼ばれているそうです。新発田市菅谷寺の不動明王とは異なった由来が伝えられており、大変興味深く思いました。境内には竹前家の墓所もあります。

また、付近には権兵衛の米子硫黄鉱山発展と紫雲寺潟干拓の功績を称えた「竹前権兵衛翁生誕地碑」が建立されおり、竹前兄弟の偉業を改めて実感しました。

●米子集落

米子集落では、竹前兄弟の生家跡や、集落内に湧く清水の元に祀られた白鬚神(水神様)を見学しました。現在の白鬚神の建立は大正3年(1914)で、石柱の裏側には竹前久太郎ほか6人の発願人の名前が見られます。

須坂市内

須坂(旧須坂藩館町)は、堀家1万石の館町として栄えました。江戸時代後期には、北信地域の物流の要所として、中山道や北国街道の脇街道として大笹街道の利用が増え、大きく発展しました。明治から昭和初期にかけては製糸業の町として栄え、今でも土蔵造りの建物や大壁造りの商家などの街並みが残されており、蔵を生かした博物館や美術館などが見学できます。現在は、伝統的建造物保存地区及び重要伝統的建造物群の指定を目指して取り組んでいるそうです。

●須坂市立博物館

博物館には大倉喜八郎翁が社長を務めた「大倉製糸須坂工場」の応接室にあったステンドグラス(レプリカ)が飾られています。ステンドグラスには、大倉家の家紋である五階菱や、桑の葉・繭玉・糸枠、喜八郎翁が叙勲した勲四等旭日小綬章がデザインされています。(本物のステンドグラスは文化財保護の観点から保管してあるとのことです。)

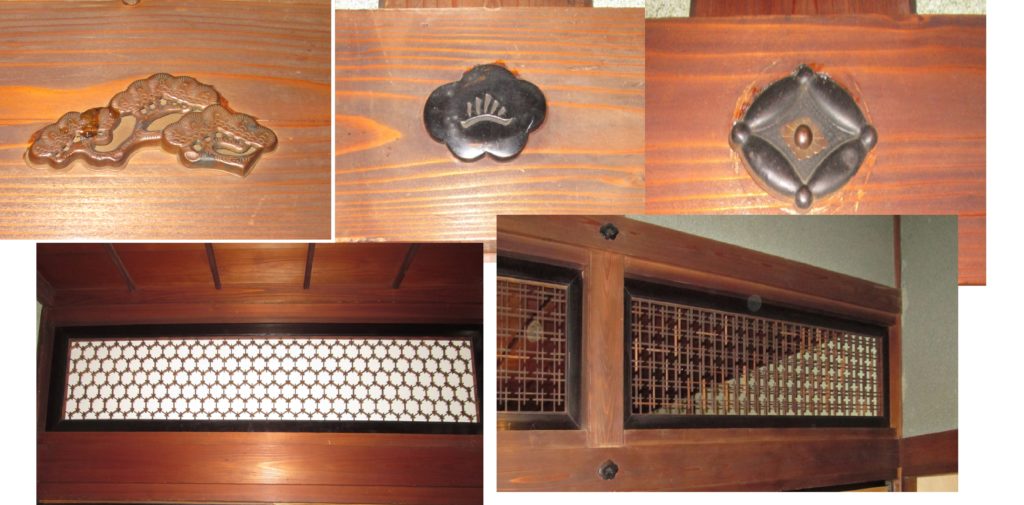

●旧小田切家住宅(長野県宝)

大笹街道と谷街道が交差する町の中心にある小田切家は、幕末まで須坂藩の御用達を勤めました。明治3年(1870)の須坂騒動で多くの建物が打ちこわしにあったと伝えられ、現存する建物のほとんどが明治時代に小田切辰之助によって再建されたものです。主屋では、美しい欄間や松や梅などをかたどった釘隠しが見られます。

小田切家は蚕糸業も営んでおり、小田切辰之助は明治6年(1873)に長野県の蚕種大総代になりました。辰之助は、明治8年には弟の武兵衛とともに水車を動力とする機械製糸を始め、日本発の製糸結社である「東行社」の創立の中心となり、明治17年(1884)に「俊明社」を創立し、須坂の製糸業の発展に大きく貢献しました。

●須坂市笠鉾会館

須坂祇園祭の華である笠鉾と屋台が常設展示されています。全国的には1段笠が主流の笠鉾ですが、北信濃のこの地域に見られるものは2段笠になっており、とても珍しいそうです。

幕末に若年寄兼外国惣奉行を務め将軍家に忠義を尽くした13代堀直虎をはじめ、須坂藩堀家の歴代藩主の書画や調度品が展示されています。なお、8代堀直郷の妻は、新発田藩8代藩主である溝口直養の娘(長寿院)です。

館内には竹前権兵衛と紫雲寺潟干拓の説明や、米子硫黄鉱山で採掘された「鷹ノ目硫黄」も展示されています。

小布施町

●岩松院 葛飾北斎筆「八方睨み鳳凰図」

開創は文明4年(1472)、開山は不琢玄珪禅師です。

大間の天井には葛飾北斎による「八方睨み鳳凰図」が描かれています。北斎88歳から89年にかけての晩年最大の作品です。大きさは21畳分あり、岩絵具には価値150両といわれる中国から輸入した鉱石を用い、金箔は4,400枚使用されています。画面には、制作時の痕跡である絵皿の跡が残されています。

今でも色鮮やかな鳳凰図は、驚くことに1度も塗替えが行われていないそうです。鳳凰はとても長寿なため、体から植物が生えると言われており、鳳凰図にも、松や芭蕉などの植物が描かれているのを見ることができます。

天井から見下ろす鳳凰の眼は、どの方向から見ても我々を見据え、「八方睨み」と呼ばれています。

八方睨み鳳凰図

境内には福島正則公の霊廟や、小林一茶が病弱な初自児千太郎を想い「やせ蛙 まけるな一茶 是にあり」と詠んだ蛙合戦の池があります。

●小布施 まち中散策

小布施は、千曲川の船運が発達した江戸時代に交通と経済の要所として栄えました。幕府領であった江戸時代中期の元禄14年(1701)からの15年間、陣屋(代官所)がおかれました。谷街道と谷脇街道が合流する小布施では、毎月六斎市と呼ばれる市が立ち、江戸からの文化や情報がもたらされ、今でも毎年1月に開かれる「安市」にその名残を見ることができます。

小布施では観光ガイドの方に案内いただき、まち中を散策しました。名産である栗の角材が敷かれた小径を歩いて歴史を感じ、誰でも自由に見学できる「オープンガーデン(個人宅の庭園を公開)」では来訪者への歓迎の気持ちが伝わってきました。

●髙井鴻山

髙井鴻山は小布施有数の豪商で、若くして京都や江戸へ遊学し、儒学・書・絵といった広い教養を身に着け、幕末維新の激動期には「国利民福」の信条を貫きました。鴻山は、多くの文人墨客を小布施に招きましたが、葛飾北斎もその1人です。鴻山は、パトロンとして北斎を支援したことでも知られています。

●りんご園(りんご狩り)

寒暖の差が激しく雨が少ない小布施の気候は、甘みのある果物の生産に適しているそうです。りんご園では、もぎたてのりんごの中から各自お気に入りのりんごを見つけました。